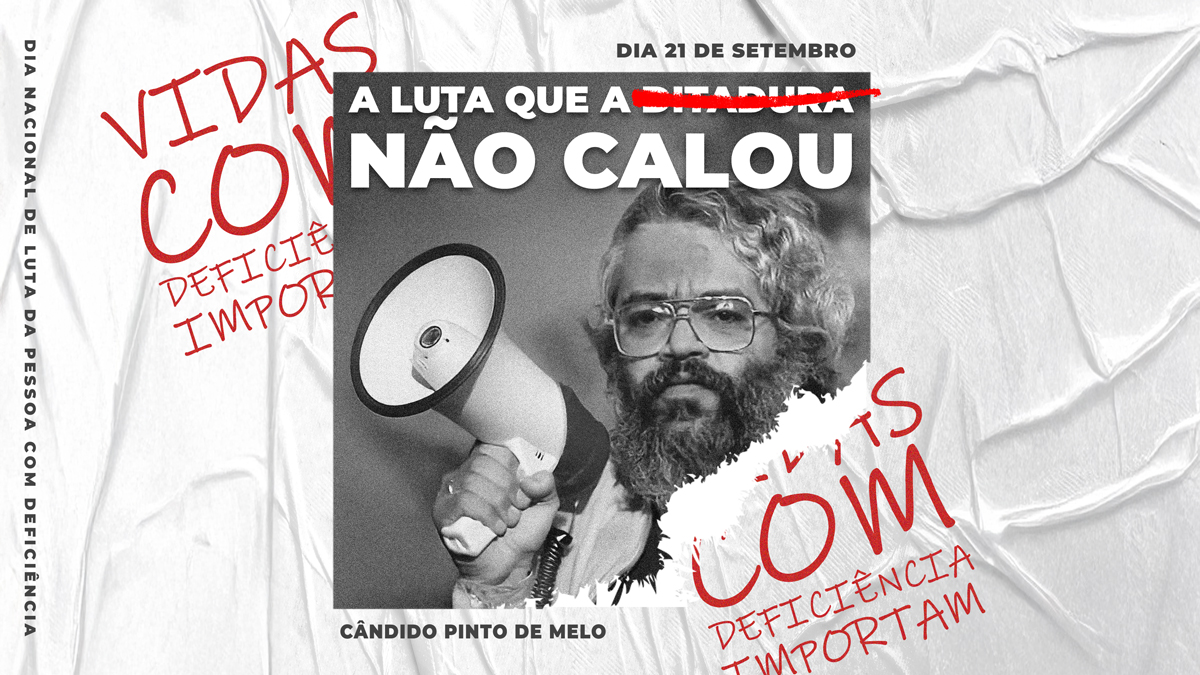

O legado de Cândido Pinto de Melo e a transformação da violência de Estado em bandeira por direitos.

A data de 21 de setembro — Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência —, instituída oficialmente pela Lei nº 11.133, de 14 de julho de 2005 , transcende a mera formalidade legal. Ela representa um marco de conscientização sobre a inclusão das pessoas com deficiência em todos os setores da sociedade, um chamado ao fortalecimento de seus direitos e à promoção do respeito e dignidade.

E o simbolismo desta data é tão potente quanto suas reivindicações. A escolha do 21 de setembro, próxima ao início da primavera e ao Dia da Árvore, não foi aleatória. Proposta no início da década de 1980 por Cândido Pinto de Melo — um dos fundadores do Movimento pelos Direitos das Pessoas Deficientes (MDPD) —, a data simboliza o nascimento das reivindicações por igualdade, cidadania, inclusão e participação plena das pessoas com deficiência na sociedade. É um lembrete vivo de que a esperança e a transformação podem florescer mesmo em solos difíceis.

Das Raízes da Caridade ao Despertar Político

Historicamente, a atenção às pessoas com deficiência no Brasil começou com iniciativas associadas à caridade e à benevolência, refletindo um paradigma segregacionista. Instituições como o Imperial Instituto dos Meninos Cegos (1854), rebatizado como Instituto Benjamin Constant, e o Imperial Instituto dos Surdos-Mudos (1857), hoje Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), foram pioneiras. Embora representassem um avanço ao reconhecer a capacidade educacional de pessoas cegas e surdas, operavam sob a lógica de isolamento. No século XX, as Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAEs), iniciadas em 1954, consolidaram um modelo médico-assistencialista, vendo a deficiência como um “problema individual” a ser tratado por especialistas.

Mas, felizmente, essa visão paternalista e limitante começou a ser desafiada. A partir do final da década de 1970 e início dos anos 1980, com o crescimento dos movimentos sociais e o clamor pela redemocratização do país, as pessoas com deficiência fortaleceram sua identidade e senso de pertencimento. As pessoas com deficiência passaram a se autodefinir como sujeitos políticos. A luta era pelo direito de participar das decisões que afetavam diretamente suas vidas, rejeitando o caráter de caridade e a tutela imposta pela família, por instituições e pelo Estado. Foi o verdadeiro despertar para a cidadania plena.

Protagonistas da Luta: Cândido e o Movimento por Direitos

Nesse contexto efervescente, Cândido Pinto de Melo surgia como uma figura central. Nascido em 4 de maio de 1947, em João Pessoa, Paraíba, ele foi um líder estudantil proeminente, presidindo a União Estadual de Estudantes de Pernambuco (UEP), uma entidade de forte resistência à ditadura militar. Sua militância o levou à prisão aos 17 anos e, novamente, em 1968, durante o XXX Congresso da UNE em Ibiúna.

A vida de Cândido é um testemunho da resiliência humana. Em 28 de abril de 1969, aos 22 anos, foi vítima de um atentado político. Ao reagir a uma tentativa de sequestro, foi baleado. A violência de Estado, que visava silenciá-lo, seccionou sua medula, mas, paradoxalmente, catalisou um novo e poderoso direcionamento para sua militância. Longe de se calar, ele canalizou sua energia para a organização do Movimento pelos Direitos das Pessoas Deficientes (MDPD).

Agora em uma cadeira de rodas, ele continuou sua resistência política e existencial tenaz e tocante por mais 33 anos, dedicando-se à engenharia biomédica e à luta por uma sociedade mais justa.

A Sombra da Ditadura: O Comando de Caça aos Comunistas

A história de Cândido Pinto de Melo está intrinsecamente ligada ao período mais sombrio da história brasileira recente. O atentado que o deixou em uma cadeira de rodas foi atribuído a indivíduos ligados ao Comando de Caça aos Comunistas (CCC). O CCC era uma organização paramilitar anticomunista de extrema-direita, atuante nos anos 1960, composta por estudantes, policiais e intelectuais alinhados à ditadura militar.

O CCC representou a face mais cruel da intolerância política no Brasil. Suas ações incluíram a invasão e destruição da Rádio MEC em 1964, o espancamento do elenco do espetáculo “Roda Viva” no Teatro Ruth Escobar em 1968, o atentado à bomba no Teatro Opinião, e o sequestro, tortura e assassinato do Padre Antônio Henrique Pereira Neto em 1969. A “Batalha da Maria Antônia”, em 1968, também contou com o envolvimento do grupo, culminando na morte do estudante José Carlos Guimarães. A impunidade nesses casos, como o inquérito arquivado sobre o ataque a Cândido, destaca a urgência de preservar a memória e lutar por justiça, para que o horror do passado não se repita.

Conquistas na Constituição Cidadã e a Virada Legislativa

A persistência do ativismo resultou em avanços jurídicos significativos. O ápice dessa organização política foi a intensa mobilização para a Assembleia Nacional Constituinte. O movimento, sob a coordenação de figuras como Cândido, transformou o que era um anteprojeto “fraco e paternalista” num dos textos mais avançados do mundo na época. A Constituição de 1988 foi o resultado direto dessa pressão, lançando a base jurídica para todas as conquistas futuras.

A terminologia “pessoa com deficiência” foi oficialmente adotada após a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU, em 2006, ratificada pelo Brasil em 2008 com status de Emenda Constitucional. Este documento promoveu uma virada paradigmática, deslocando o foco da limitação individual para a responsabilidade coletiva da sociedade em eliminar barreiras.

Essa mudança de linguagem — de “pessoas portadoras de deficiência” para “pessoas com deficiência” — pode parecer pequena, mas representa uma revolução no pensamento. Ela nos lembra que a deficiência não é algo que se carrega, mas uma característica da diversidade humana, e que as verdadeiras barreiras são aquelas impostas pela sociedade. O lema “Nada sobre nós, sem nós”, tão caro ao movimento, sintetiza essa demanda por protagonismo e autodeterminação. A Lei Brasileira de Inclusão (LBI), Lei nº 13.146/2015, inspirada na Convenção da ONU, é a materialização desse modelo social, garantindo direitos fundamentais e, de forma revolucionária, afirmando a plena capacidade civil da pessoa com deficiência, rompendo com o antigo modelo de interdição.

Além da Constituição e da LBI, outras leis federais importantes incluem a Lei nº 8.213/1991, que estabelece cotas para pessoas com deficiência no mercado de trabalho, a Lei nº 10.098/2000, sobre acessibilidade, a Lei nº 10.436/2002, que reconhece a Libras, a Lei nº 8.899/1994, do Passe Livre interestadual, e a Lei nº 13.409/2016, que reserva vagas em universidades federais. A Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência (Portaria nº 1.060/2002) também visa integrar as pessoas com deficiência na rede SUS e promover sua qualidade de vida.

A Luta Continua: Desafios e o Combate ao Capacitismo

Apesar de todos os avanços legislativos, a luta por uma sociedade verdadeiramente inclusiva está longe de terminar. A principal barreira a ser transposta reside na consciência social: o capacitismo. Esse preconceito e discriminação sistemáticos, baseados na crença de que corpos e mentes sem deficiência são o padrão e, portanto, superiores, manifesta-se de inúmeras formas, desde a recusa de emprego até atitudes sutis de infantilização ou “inspiration porn”. Desconstruir o capacitismo exige uma transformação cultural profunda, que vai além das leis e toca diretamente a forma como nos relacionamos com a diversidade.

A educação inclusiva, por exemplo, é um direito fundamental assegurado pela Constituição de 1988 (Art. 208, III), pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9394/96) e pelo Plano Nacional de Educação (PNE), com sua Meta 4. Contudo, a efetivação de um “sistema educacional inclusivo” ainda enfrenta desafios na acessibilidade de transportes e ambientes, na qualificação de profissionais e na sensibilização da comunidade. Além disso, o movimento contemporâneo se aprofunda na discussão da interseccionalidade, reconhecendo que a experiência da deficiência é atravessada por outros marcadores sociais como gênero, raça, e classe, evidenciando as múltiplas camadas de opressão.

21 de Setembro: Para Além do Artigo, Continue a Conversa

A jornada de Cândido Pinto de Melo — da mira da ditadura ao centro da luta por direitos — mostra que a história da pessoa com deficiência no Brasil é uma crônica de resistência e conquista da cidadania. O 21 de setembro não é apenas uma data para lembrar, mas um chamado à ação contra a impunidade e o capacitismo, e pela construção de uma sociedade onde a inclusão seja a norma, não exceção.

A história que aqui contamos é vasta e cheia de nuances. Para ouvir um debate aprofundado sobre o tema, com análises e reflexões sobre os desafios atuais, não perca o episódio 6 do Rodacast , já disponível nas principais plataformas de streaming.

E para quem deseja mergulhar ainda mais fundo nesta trajetória, convidamos a ler o nosso artigo documental Uma Análise da Histórica Luta pelos Direitos das Pessoas com Deficiência no Brasil”. Nele, encontrará uma análise detalhada dos marcos históricos, das figuras-chave e do impacto legislativo que moldaram o Brasil de hoje.

A luta por democracia e direitos humanos é um processo contínuo que exige o compromisso de todos nós. Informe-se, participe, partilhe.